Descarga aquí el texto completo de esta entrada: Análisis del Largo de la Sonata BWV 1005 para violín solo de Bach

Nota preliminar: Con el análisis de esta pieza, objeto principal de esta entrada, quiero también plantear el concepto de virtualidad en la composición musical del Barroco, concepto que forma parte de la cultura de dicha época. Por otro lado, quiero aportar un análisis planteado desde el punto de vista de las herramientas teóricas y paradigmas de la época.

Introducción: realidad y virtualidad en la composición del Barroco

Cuando Monteverdi fue criticado por Artusi porque su música parecía no respetar las reglas establecidas para el tratamiento de la disonancia, su respuesta fue “creed que el compositor moderno construye sobre los fundamentos de la verdad”. Monteverdi se dirigía así a aquellos “que se admiran creyendo que no hay otra práctica que la enseñada por Zarlino”[1].

¿A qué realidad se refería Monteverdi? En mi opinión, se puede demostrar que toda obra del periodo barroco, con aparentes desviaciones del canon vigente, se puede referir a una composición polifónica, perfecta según las normas del contrapunto, en el que las disonancias está correctamente tratadas según el canon de Zarlino: bien como nota de paso por movimiento conjunto en parte débil, bien en forma de síncopa, preparada y resuelta (es decir, vienen ligadas de una consonancia en el tiempo anterior, y descienden por grado conjunto a una nota consonante).

La música que efectivamente se da en la “realidad”, parece contener irregularidades y ruptura de las normas, pero todas ellas se explican como desviaciones de este esquema ideal que el compositor tiene en la mente, y que es la verdadera realidad. Aquí hemos tocado una cuestión fundamental en el pensamiento barroco: la puesta en cuestión de la realidad, el paso del realismo al idealismo, reflejado magistralmente por Cervantes en la figura de D. Quijote. ¿Cuál es verdaderamente la realidad? ¿Quién tiene razón, D. Quijote que ve gigantes, o Sancho que ve molinos? D. Quijote, idealista, ve con otros ojos, no con los ojos del rústico Sancho. Y lo importante en cualquier caso, es que hay una justificación racional que explica lo ocurrido: el sortilegio del sabio Frestón, que ha convertido los gigantes en molinos para quitarle a D. Quijote la gloria de vencerlos[2].

Este tratamiento más libre de la disonancia da lugar a las diversas figurae. Desde el inicio del Barroco musical (la época de Monteverdi), los compositores van buscando maneras de ampliar el lenguaje, de buscar maneras más libres de emplear la disonancia para imprimir a su música un discurso afectado. Pero también necesitan un marco teórico para poder aplicar los nuevos hallazgos. A medida que avanza el tiempo, pasaremos a ir sistematizando este nuevo lenguaje (el tiempo de Bernhard). Figura, según el tratadista de mediados del siglo XVII Christoph Bernhard, es una determinada manera de emplear la disonancia[3]. Para nuestros intereses, a efectos de comprender la pieza de Bach propuesta, agruparé estas licencias en dos grupos:

- Ubicación más libre de la disonancia: disonancias que llegan en tiempo fuerte sin preparación (transitus inversus: apoyaturas), o que van en tiempo débil pero por salto (accenti, superjectio, antizipatio della syllaba).

- Disonancias que se producen al “saltar” una voz a otra de la construcción polifónica ideal: Heterolepsis.

Los analistas modernos han explicado determinados saltos en Bach como “armonía implícita”. Pero yo prefiero no referirme a un “bajo fundamental”, pensamiento todavía no plenamente desarrollado en la época. Refiere Spitta[4] que el propio Bach, según testimonio de su hijo C.P.E. Bach, en una discusión con Scheibe sobre el libro de Kirnberger Kunst der Reinen Satz, no estaba de acuerdo con el sistema de acordes de Rameau y se mostraba más partidario de los principios expuestos por Fux, cuyo libro Gradus ad parnassum, traducido al alemán por Mitzler bajo el control del propio Bach, se funda en el tradicional sistema de composición contrapuntístico lineal interválico.

Por ello, prefiero referirme a un contrapunto más o menos simple que es la base —la Verdad, según Monteverdi— de la construcción efectiva. A este efecto, el concepto de heterolepsis es fundamental para comprender la construcción melódica en Bach. A continuación, un fragmento del capítulo en el que Christoph Bernhard describe dicha figura:

Capítulo 41. De la heterolepsis.

Heterolepsis es la acometida de otro sonido, y puede ser de dos maneras. Por un lado, cuando se salta o se va de una consonancia a una disonancia, de manera tal que podría ser una nota de paso [in transitu] en otra voz. Ejemplo de heterolepsis de segunda de paso.

Las otras voces estarían dispuestas así:

En el ejemplo propuesto por Bernhard vemos cómo se salta de la nota consonante Mi a una nota disonante Si. El salto queda justificado del siguiente modo: la realidad es que hay un contrapunto supuesto, en el que vemos el Si disonante como nota de paso por movimiento conjunto, movimiento que he marcado con a). La voz del soprano lo único que ha hecho ha sido saltar, más bien tomar, como dice literalmente Bernhard, una nota de otra parte del conjunto polifónico supuesto. He marcado como b) con una flecha dicho movimiento.

Con esta explicación, Bernhard proporciona un paradigma para explicar estos avances , satisfaciendo así la segunda gran preocupación del compositor de principios del barroco: si la primera era encontrar nuevos cauces de expresión, la segunda es encontrar y proveer un marco teórico adecuado para administrar los nuevos hallazgos. En esto comparte la preocupación de la filosofía de la época por el método[5]. Empleando el paradigma de Bernhard, nosotros tendremos la tranquilidad de poder explicar la música desde el planteamiento de la propia época, y no desde una visión basada en la teoría posterior.

En este momento no puedo dejar de referirme al sevillano Correa de Araujo, que también participa de la misma doble preocupación, de ampliar su lenguaje con “licencias, falsas y gallardías”, y de encontrar un marco teórico para poder justificarlas, que llamó los “casos morales en música”[6]. Tanto Monteverdi como Correa prometieron publicar obras teóricas posteriores donde explicarían sus propuestas, y en ambos casos o no llegaron a hacerlo o se han perdido sus escritos (yo también tengo el proyecto de un estudio más extenso sobre la cuestión del análisis de las obras de Bach según la heterolepsis, y espero que no me pase como a ellos…).

Estructura ideal: lo que tiene Bach en la mente

Conocer esta estructura ideal que tiene en su mente el compositor es importante para comprender la pieza, y por lo tanto para su interpretación. Así, interpretar (=ejecutar musicalmente) será saber interpretar (=descubrir el pensamiento que hay detrás) la escritura musical.

El hecho de que Bach tenía un esquema armónico completo en la mente, más allá de la pieza actual, lo demuestra la siguiente cita de su alumno J. F. Agricola, refiriéndose a las obras para violín solo: “Su autor las tocaba con frecuencia él mismo en el clavicordio, y añadía tanta armonía como consideraba necesaria. De este modo reconocía a este respecto la necesidad de que sonara una armonía que no podía alcanzarse completamente en aquella composición”[7].

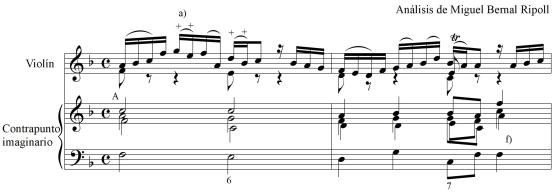

He intentado reconstruir esa estructura que tiene Bach en su mente —la “Verdad”—, y en la que se basa la realización del violín. Esta constituye un contrapunto a cuatro voces perfectamente correcto, en el que las disonancias están siempre preparadas y resueltas. Cualquier desviación, como se ha dicho, se explica bien por tratarse de un caso de heterolepsis, o por emplear figuras propias del stylus luxurians comunis. A continuación, un ejemplo de los dos primeros compases.

Todas las notas del violín son notas del contrapunto “imaginario” simple que se ha postulado, aunque pueden estar en otra posición u octava. Las disonancias son notas de paso en parte débil, pero también notas de paso en parte fuerte que se justifican por el movimiento melódico. Se han marcado con una cruz en a) un ejemplo de estas últimas. El lector no encontrará dificultad en comprender toda la obra, cuyo análisis de puede descargar aquí: BWV1005 largo analisis. También se incluye una partitura únicamente con el bajo cifrado, quizás puede ser útil para tocarla a dúo con un acompañamiento más libre: BWV1005_continuo.

Para la comprensión del análisis efectuado, es necesario hacer varias aclaraciones:

- En primer lugar, se trata de contrapunto lineal, no de armonía funcional referida a un bajo fundamental, paradigma ajeno a la composición de la época. Si en ocasiones se emplean números de grados es únicamente con un propósito nominal, para nombrar los bloques de consonancias.

- Este contrapunto podría escribirse de otro modo, es decir, en otra posición, y el resultado sería análogo. Se ha escrito de la manera que nos conviene para explicar la marcha de las voces en la pieza. A este efecto, se ha hecho algún cambio de posición (marcados con f en la partitura) para explicar la marcha de las voces, aunque en realidad sería lícito cualquier salto.

- A veces no es necesario suponer cuatro voces, se explica totalmente a tres voces, pero se ha añadido para tener una estructura “teórica” a cuatro voces, aunque efectivamente no se emplee (h).

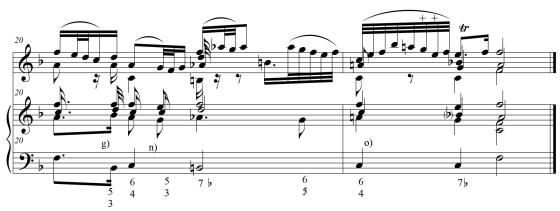

- Se han marcado con una cruz algunas de las disonancias empleadas en parte fuerte, que conforman diversas figuras: en a) transitus inversus, en forma de doble apoyatura oblicua superior e inferior, en b) antizipatio della syllaba, en c) otro transitus inversus en forma de apoyatura. No se marcan otras evidentes, como las notas de paso.

De estas figurae, las marcadas con a) parecen ser un tema recurrente en esta pieza, se trata de una figura que, en el periodo del Estilo Galante, fue descrita por autores como Quantz y C. P. E. Bach como Anschlag, aunque ocasionalmente aparece ya en J. S. Bach[8].

Algunas particularidades armónicas:

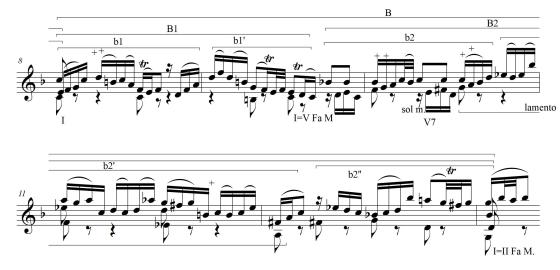

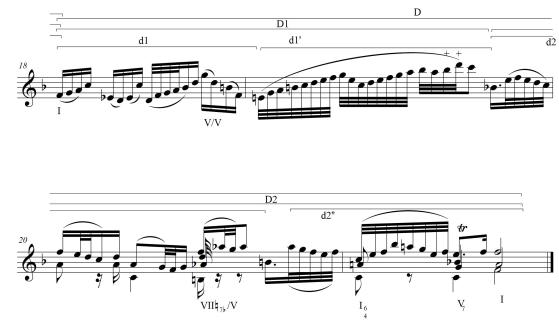

- Las grandes cadencias (idénticas) en Do y Fa, en c. 7 y 17. En estas tenemos la única vez que hay una consonancia diferente en un valor de semicorchea (g). En ambas se sigue la secuencia V7-V4+-I6-IV-V-I. Aparecen las apoyaturas tipo Anschlag, marcadas con +.

- La realización a tres voces del lamento (h, cc. 10-12), con retardos de séptima. Naturalmente hay que suponer como tácita la última nota, Re, en compás 12 para completar el tetracordo frigio descendente, o Lamento.

- En el mismo fragmento anterior cabe señalar dos alteraciones que enriquecen la armonía. En k) la alteración descendente del II grado, La (estamos en sol menor en este fragmento), que nos acerca a la sexta napolitana En l) la alteración ascendente del III grado, Si, que hace como un amago de flexión a do menor (V/IV, dominante secundaria del IV grado de la tonalidad en ese fragmento, sol menor).

- El empleo hacia el final de la pieza de las cadencias con 4ª y 6ª:

- Con resolución excepcional en c. 15 (m), en vez de resolver en la dominante como una apoyatura de esta, pasa a un acorde de 5ª y 6ª sobre el cuarto grado alterado ascendentemente, que a su vez resuelve excepcionalmente bajando la sensible.

- En c. 20 (n) sí resuelve en la dominante, pero continúa con una cadencia rota al ir al acorde de 7ª disminuida sobre el cuarto grado alterado ascendentemente. En c. 21 (o), ya tenemos una cadencia final conclusiva.

- Con resolución excepcional en c. 15 (m), en vez de resolver en la dominante como una apoyatura de esta, pasa a un acorde de 5ª y 6ª sobre el cuarto grado alterado ascendentemente, que a su vez resuelve excepcionalmente bajando la sensible.

Construcción

Voy a describir a continuación la construcción de la pieza. Antes debo hacer varias advertencias:

- No encuentro adecuado decir “forma”, pues eso implicaría un esquema ideal al que la obra debe tender. Prefiero el concepto de construcción, que puede estar sujeto a algunas tipologías, pero que no está en absoluto predeterminado.

- Naturalmente se podrían haber analizado las agrupaciones de manera diferente y con otra nomenclatura.

- El análisis de los periodos tiene gran importancia para la interpretación, para determinar la dirección que tienen las frases o periodos.

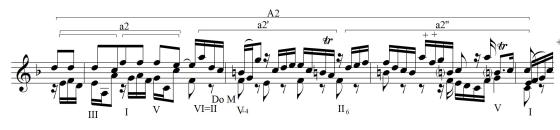

La obra queda articulada en cuatro secciones enumeradas con las letras A, B, C, D, que en cualquier caso se suceden sin solución de continuidad, y que se reconocen mediante unas cadencias perfectas claras.

| c. 1-7 | c. 8-12 | c. 13-17 | c. 18-21 |

| A | B | C | D (coda) |

| Fa M → Do M | Do M → sol m | sol m → Fa M | Fa M |

Nótese que podríamos no considerar la última sección D como independiente, sino que más bien C-D formarían una sola sección, como una continuación de la cadencia en Fa. En tal caso, el número de compases en los que caen las cadencias principales en Do, mayor, Sol menor y cadencia final en Fa mayor seguirían la serie de Fibonacci, de los “números mágicos”: 8-13-21. A su vez, cada sección se divide en periodos, y estos en grupos. Cada grupo se dirige claramente a un punto, lo cual es esencial para entender el fraseo.

A continuación se va marcando por secciones la división y subdivisión de secciones, periodos y frases. Creo que es suficientemente clara. Nótese que los periodos no se yuxtaponen, sino que se concatenan, de manera que frecuentemente la última nota de un periodo es a su vez la primera del siguiente. El análisis completo se puede descargar en: BWV 1005 analisis periodos.

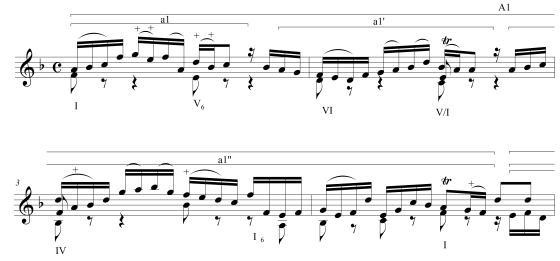

Como vemos, casi todos los periodos se organizan con una secuencia de 1+1+2 compases, véase como ejemplo el primer periodo A1, equivalente a la mitad de la sección A (en este análisis de la construcción de los periodos solo se señalan los grados imprescindibles del análisis armónico):

Observamos que este periodo A1 se divide en tres grupos (a1, a1’, a1’’), cada uno con un impulso determinado, que se dirige a un punto máximo:

| a1 | I → V6 |

| a1’ | VI → I |

| a1’’ | IV → I |

Realmente, el último grupo a1’’ se podría dividir en dos, también de un compás cada uno. Así tendríamos un gran periodo simétrico de cuatro compases, que se puede dividir en dos semiperiodos de dos compases, a su vez divididos en dos grupos cada uno: 4=2+2=1+1+1+1. He preferido no ceder a una visión tan simétrica, para analizarlo de este otro modo (1+1+2), pues en mi opinión prevalece la continuidad y la dirección ininterrumpida hacia el final del mismo. Tenemos así, aunque sea en el plano rítmico, una estructura similar al tipo “bar”: a-a-b.

El segundo periodo de esta sección, A2, tiene una construcción similar, ahora modula a Do mayor para hacer una gran cadencia en esta tonalidad.

La sección B es similar a la A, aunque desde mi punto de vista el primer periodo está reducido a solo dos grupos, pasando a un segundo grupo más extenso que nos lleva a sol menor, con la intervención del lamento en el bajo (suponiendo siempre tácito el último Re, como se ha visto más arriba), que concatena los periodos b1 y b1’. Claro que se podría haber analizado de otra manera, comenzando el segundo periodo con el lamento, pero la identidad del motivo a2 y b2 me hacen considerarlo de esta manera.

La sección C, como se ha visto, comienza con la vuelta a la tonalidad principal, y una cadencia un poco enriquecida con el V/V que resuelve excepcionalmente de manera cromática en el V. Se puede subdividir de manera similar a las anteriores. El final es idéntico al de la sección A, transportado a la tonalidad principal Fa mayor. Insisto en que la agrupación y asignación de nombre a estas subdivisiones es artificial, con el propósito de organizar el material, pero podría haberse hecho de otra manera.

Por último, la última sección D es una especie de coda, que comienza con una flexión a la subdominante. Podría considerarse unida a la anterior, con lo cual tendríamos tres secciones cuya extensión seguiría la serie de Fibonacci 8-13-21. Se ha subdivido como las anteriores a efectos de ver los impulsos sucesivos, pero en realidad forma una sola unidad de gran continuidad, y con figuras ornamentales más libres y extensas, a modo de peroración final.

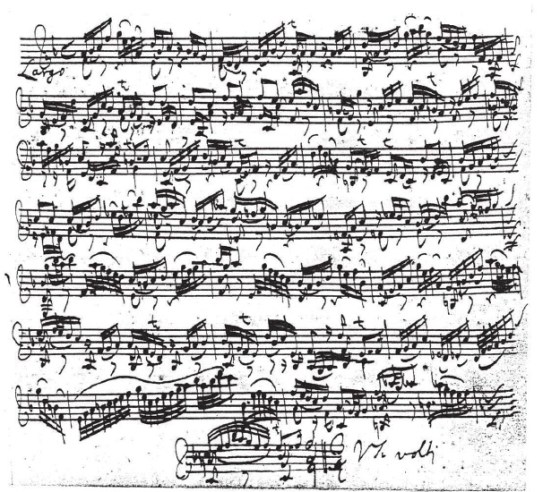

Facsímil de la pieza:

Notas:

[1] Claudio Monteverdi, Il quinto libro de madrigali a cinque voci, Venecia, Ricciardo Amadino, 1606.

[2] “¡Válame Dios! dijo Sancho; ¿no le dije yo a vuestra merced que mirase bien lo que hacía, que no eran sino molinos de viento, y no los podía ignorar sino quien llevase otros tales en la cabeza? Calla, amigo Sancho, respondió Don Quijote, que las cosas de la guerra, más que otras, están sujetas a continua mudanza, cuanto más que yo pienso, y es así verdad, que aquel sabio Frestón, que me robó el aposento y los libros, ha vuelto estos gigantes en molinos por quitarme la gloria de su vencimiento: tal es la enemistad que me tiene; mas al cabo al cabo han de poder poco sus malas artes contra la voluntad de mi espada. Dios lo haga como puede, respondió Sancho Panza.” (Miguel de Cervantes Saavedra, El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha, cap. VIII, Madrid, Juan de la Cuesta, 1605).

[3] Christoph Bernhard, Tractatus Compositionis augmentatus, Ms. ca. 1650, edición en www.bassus-generalis.org/bernhard/bernhard_tractatus.html, 8/7/2018.

[4] cfr. P. Spitta. Bach vol. II. Leipzig 1880. p. 604.

[5] “La característica del pensamiento moderno es que antes de plantearse el problema metafísico se plantea otro problema previo: el problema de cómo evitar el error; el problema del método…”. Manuel García Morente, Lecciones preliminares de filosofía, México: Porrúa, 2002, pág. 107.

[6] Cfr. Miguel Bernal Ripoll, “Francisco Correa de Arauxo, teórico de la seconda prattica: Tratamiento de la disonancia y casuística moral.” en Revista de Musicología, XXVIII, 2 (2005), pp. 891-917. —“Ideología de la creación musical en el barroco a través del pensamiento del organista sevillano Francisco Correa de Arauxo: una nueva “theórica” para una nueva música”, en Congreso Internacional Andalucía Barroca. III. Literatura, música y fiesta. Actas. Junta de Andalucía, 2009, pp. 31-40. Se pueden descargar en este mismo blog, en publicaciones.

[7] „Ihr Verfasser spielte sie selbst auf dem Clavichorde, und fügte von Harmonie so viel dazy bey, als er für nöthig befand. Er erkannte auch hierinn die Nothwendigkeit einer klingenden Harmonie, die er bey jener Composition nich völliger erreichen könnte“. Dok. III nº 808. Citado por Peter Wollny, „Vorwort“ en: Johann Sebastian Bach, Drei Sonaten und drei Partiten für Violine solo, Kassel: Bärenreiter, 2016 (primera edición 2001), pág. IV.

[8] Cfr. Frederick Neumann, Ornamentation in Baroque and Post-Baroque Music, Princeton: Princeton University Press, 1978, pág. 488-491.